卫报中文网据美国新世界时报:科技兴皖 安徽创新 合芜蚌自创区战略规划与布局鼓舞人心,安徽侨联李世蕴主席在2021海外华文媒体安徽采访行座谈会上暨启动仪式上介绍了安徽科技创新发展的具体战略布局。

第一部分 安徽科技创新有关情况 。

在习近平总书记两次考察安徽重要讲话指示精神的科学指引下,在省委、省政府的坚强领导下,安徽不忘初心使命、牢记谆谆嘱托,秉持“大创新大发展”的理念,坚定不移下好创新“先手棋”,深入实施创新驱动发展战略,强化企业创新主体地位,创新型省份建设取得决定性进展。

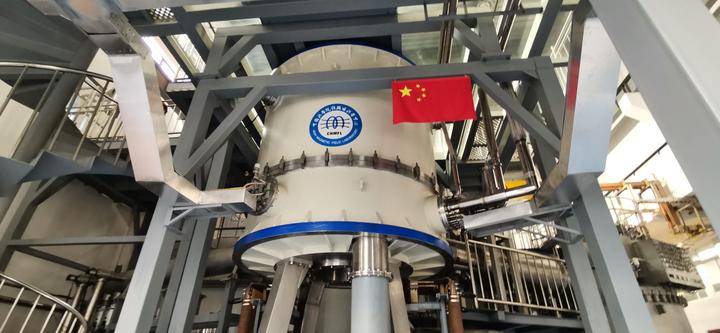

一.安徽创新基因厚植,创新“干货”满满。从新中国第一炉铜水揭开工业新篇章到小岗村“大包干”拉开农村改革大幕,安徽在中国建设、改革历史长河的每一个断面都留下了深深的印记。从世界第一台VCD、第一台微型电子计算机等,到全国首个量子通信卫星“墨子号”,世界首条量子保密通信干线——“京沪干线”,到世界首台光量子计算机、全球领先的“九章”量子计算原型机、“祖冲之号”超导量子计算原型机成功研制,到全超导托卡马克核聚变实验装置EAST ,实现可重复的1.2亿度101秒等离子体运行和1.6亿度20秒等离子体运行,创造新的世界纪录,长鑫公司自主研发的动态随机存取存储芯片实现量产,科大讯飞研制出世界唯一让机器达到真人说话水平的语音合成系统等,创新成果产出实现从“跟跑并跑”向“并跑领跑”的转变。

2.安徽创新要素集聚,创新竞进发展。建有国家实验室、合肥综合性国家科学中心、合肥滨湖科学城、合芜蚌国家自主创新示范区、系统推进全面创新改革试验省“五个一”创新主平台,安徽省实验室、安徽省技术创新中心“一室一中心”分平台。拥有中国科技大学、合肥工业大学等115所高等学校,中国科学院合肥物质科学研究院、中国电科38所等7074家研发机构。打造大科学装置集中区,形成“提升一批、建设一批、预研一批、储备一批”梯次发展格局,科技创新策源功能不断提升。国家大科学装置数量全国第三,国家级创新平台达210家。

3.安徽创新主体活跃,引领产业发展。坚持把企业打造成为强大的创新主体,建设的亚洲最大水泥生产制造商海螺集团、电解铜产量中国第一的铜陵有色连续2年入列世界500强。江淮、奇瑞成为中国自主品牌汽车代表。大众新能源汽车中国生产基地和研发中心总部、蔚来汽车中国总部落户合肥。全省建成省级以上高新技术产业开发区20家、农业科技园区45家,省级以上科技企业孵化器113家、众创空间220家。布局建设人工智能、集成电路、新型显示器件、先进结构材料4个国家战略性新兴产业集群。成功举办首届中国(安徽)科交会。建成运营“成果展示、要素集聚、研发转化”等功能于一体的安徽创新馆,也是全国首座以创新为主题的创新馆。全省吸纳技术合同年成交额连续突破千亿元。全省战略性新兴产业产值和高新技术产业增加值占规上工业比重均超过40%。区域创新能力稳居全国第一方阵。

第二部分 合芜蚌自创区有关情况 一、建设背景和历程2004年11月,科技部批准合肥市建设科技创新型试点市,并成立由科技部为组长单位,国家发改委、教育部、财政部、中科院为成员单位的合肥科技创新试点工作部际协调小组。

2008年10月,省委省政府在合肥国家科技创新型试点市建设基础上,进一步拓展试验范围、试点内涵,作出建设合芜蚌自主创新综合配套改革试验区(以下简称“试验区”)的重大决策,出台《实施意见》(皖发〔2008〕17号)和《若干政策措施》(皖发〔2008〕18号),召开动员大会,全面启动试验区建设。以试验区为纽带,推进合肥、芜湖、蚌埠三个安徽科技资源最丰富的城市连点成线、先行先试,联袂自主创新,催生叠加效应。

为保障试验区建设顺利推进,省委省政府成立由书记、省长任双组长的领导小组,每年春节后第一个会议就是召开试验区建设领导小组会议,专题研究推进试验区建设工作,并建立季度调度推进机制。设立省创新办(设在省科技厅)负责领导小组日常工作。省财政每年安排5亿元试验区建设专项资金、1亿元风险投资引导资金。

2009年12月,科技部经商国家有关部门,并报告国务院,批复同意将合肥科技创新试点工作拓展到芜湖、蚌埠区域,推进建设合芜蚌自主创新综合试验区,将合肥科技创新试点工作部际协调小组转为合芜蚌自主创新综合试验工作部际协调小组,标志着试验区正式进入国家层面推进。

2010年9月,试验区第一次部际协调小组会议在北京召开,时任科技部部长万钢、安徽省委省政府主要领导等出席会议。会议指出:在合芜蚌开展自主创新试验探索,目的是积极有效引导和示范中西部地区和其他城市探索创新驱动发展道路。

2011年7月,经报请国务院批准,财政部、科技部同意试验区参照中关村国家自主创新示范区开展企业股权和分红激励试点,试验区与北京中关村、武汉东湖、上海张江并称为国家“3 1”试验示范区,并列入国家“十二五”科技发展规划。

随着试验区建设的深入推进,合芜蚌创新示范引领效应日益显现,安徽区域创新能力不断增强,2012年首次进入全国第一方阵(第9位)。2013年11月,科技部批复同意《安徽省创新型省份建设方案》,安徽成为继江苏之后全国第二个创新型省份建设试点省。随后,省委省政府作出战略调整,将试验区纳入创新型省份建设一体化推进。

2016年6月,经积极争取,在原试验区先行先试的基础上,国务院批复同意建设合芜蚌国家自主创新示范区(以下简称“自创区”),成为全国第15个国家自主创新示范区。自创区重点定位在打造科技体制改革和创新政策先行区、科技成果转化示范区、产业创新升级引领区、大众创新创业生态区。

十余年来,得益于省委省政府持之以恒、久久为功,推动试验区、自创区高质量发展,为后续建设合肥综合性国家科学中心、滨湖科学城和系统推进全面创新改革试验省等创新主平台奠定了坚实基础。中国(安徽)自贸试验区的获批也正是源起于合芜蚌三个片区科技创新的发展和积累。

二、主要做法和成效从试验区到自创区,作为全省率先建设的创新主平台,十多年来始终坚持科技创新与制度创新“双轮驱动”,大胆探索、先行先试,形成了一大批突破性科技成果、产业成果、人才成果和改革成果。截至2020年底,自创区以占全省16.8%的土地面积和26%的人口创造了全省41.1%的经济总量,集聚了全省55.6%的高新技术企业,产生了全省64.4%的专利授权。

一是构建成果转化体系,科技成果显著增长。抓平台、促策源。截至2020年底,自创区已建设各类国家级创新平台152家,占全省72.4%。拥有有效发明专利55720件,占全省56.7%,其中2020年新增发明专利授权11167件。抓市场、促落地。安徽创新馆建成使用,安徽科技大市场鸣锣开市,成功举办首届中国(安徽)科交会,共发布科技成果1043项,集中展示科技成果487件,云签约项目金融282亿元。2020年,自创区输出技术合同成交额450.6亿元、同比增长22%,占全省60.7%;吸纳技术合同成交额562.3亿元、同比增长36.5%,占全省49.7%,连续4年实现“进大于出”。抓开放、促共享。积极共建长三角科技创新共同体和G60科创走廊建设,引入海康威视、新华三、华云数据、三花控股等一批知名企业。持续加强国际科技交流合作,中德智能制造国际创新园、中俄大气光学联合研究中心等合作项目相继落地。

二是构建现代产业体系,产业成果亮点纷呈。突出企业创新主体。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研用紧密结合的机制。2020年,自创区拥有省级以上科技企业孵化器108家、在孵企业超过3500家,省级以上众创空间103家、服务创业团队和初创企业从业人员3万余人;拥有高新技术企业达4763家,占全省55.6%;皖仪科技、国盾量子、科威尔电源等7家企业在科创板挂牌上市。强化产业技术创新。自创区在量子科技、新能源汽车、新材料、集成电路等前沿技术领域,实现了由跟跑到并跑领跑。相继研发出首款国产量子计算机操作系统“本源司南”、中国第一块30μm柔性可折叠玻璃、高性能77GHz毫米波芯片等重大创新产品。坚持“科创 产业”融合。自创区三市一手抓传统产业赋能升级,一手抓战略性新兴产业发展培育。“芯屏器合”“集终生智”成为现象级产业地标。合肥、芜湖新能源汽车产业形成了从原材料到整车的完整产业链,成为产业战略高地。蚌埠硅基生物基新材料产业加快壮大。2020年,合芜蚌高新区工业总产值、营业收入分别占全省高新区的65.7%、68%。

三是构建人才发展体系,创新创业活力迸发。自创区坚持人才优先主战略,加快建设多层次创新型人才队伍。持续扶持高层次人才团队在皖创新创业,累计支持125个人才团队落户自创区,支持资金达6.98亿元,分别占全省的46%、49%。在全国率先探索“人才团队 科技成果 政府参股 股权激励”的模式,赋予领军人才充分自主权,支持开发园区、企业面向国内外引进领军人才、高端人才。目前,自创区已建院士工作站29家,柔性引进院士人数200人次,分别占全省的46.7%、56.3%,拥有量子“GDP”、“哈佛八剑客”等最尖端的高层次人才。

四是构建区域创新体系,科技改革成果丰硕。自创区在全国率先开展政策先行先试,在科技成果处置权和收益权改革、科技类国有无形资产管理改革、支持创新创业若干税收优惠政策等方面多管齐下。实施研发费用加计扣除、国有企业股权和分红激励、中小高企转增股本个人所得税、股权激励与技术入股延期纳税、5年以上非独占许可转让所得税优惠以及创投企业70%投资税前扣除等多项中央试点、全国领先的创新政策。“十三五”期间,自创区共开展科技创新政策试点200余项,其中国家层面出台政策70余项,省级层面出台政策60余项,市级层面出台政策80余项,已形成覆盖创新要素全链条的政策体系。

三、下一步工作考虑积极推进实施《合芜蚌国家自主创新示范区发展规划纲要(2020—2025)》,重点瞄准科技成果转化产业化,加速自创区创新势能持续转化为高质量发展的强大动能。一是推动国家科技成果转移转化示范区建设。以打通基础研究—技术开发—产业化创新链条为主线,以建设全国原创科技成果集聚区和辐射源为目标,坚持用市场逻辑、资本力量、平台思维,大力推进科技“双招双引”,加快推动“多链协同”,打造合芜蚌创新创业高地。二是加快培育未来产业。把培育发展未来产业作为引领自创区高质量发展的先导产业,构建以量子信息为核心,以未来能源、未来生命健康、未来功能材料为方向的“1 3 X”的未来产业体系。积极争取科技部支持,以合肥国家高新区为切入点,先行先试建设未来产业园区,打造未来产业集聚区和未来场景试验区。三是打造科技人才聚集高地。深化科技体制改革,最大限度为科技人员松绑减负,最大限度赋予科技人员自主权,最大限度完善知识价值参与分配制度,引进培育战略科技人才、卓越工程人才、青年科技人才。 (安徽省科学技术厅供稿)吴利沙